« Les Juifs et Juives de Tsarfat » est un concept qui existe depuis l’époque de la Gaule romaine ; il traverse le Moyen Âge et continue jusqu’à nos jours, même s’il connaît des interruptions historiques, géographiques et culturelles. Simon Schwarzfuchs a souligné qu’il n’y a pas de continuité historique et culturelle entre la communauté juive de France au Moyen Âge, qui a produit de nombreux sages et joué un rôle décisif dans le développement de la vie spirituelle du monde juif à cette époque, et la communauté juive de la France contemporaine (après la Révolution), première communauté juive au monde à bénéficier de l’égalité des droits et de l’émancipation, et aussi la première à souffrir de l’antisémitisme moderne.

La géographie n’est pas non plus un facteur unificateur : certaines des communautés les plus anciennes de la France actuelle, comme celle des Juifs de Provence, dans le Midi, et celle des Juifs d’Alsace et de Lorraine, dans l’Est, opéraient dans des territoires qui n’étaient pas encore sous la domination du roi de France, et chacune d’entre elles a développé sa propre culture. Plus tard, à partir du milieu du XVIe siècle, commencèrent à arriver en France les Anoussim (Juifs contraints à la conversion), marrane de la péninsule ibérique ; ils s’installèrent principalement dans le sud ouest du pays et y établirent des communautés juives, tout en gardant un lien économique et culturel avec leurs pays d’origine, à savoir l’Espagne et le Portugal. À partir du XIXe siècle, la communauté juive française s’est enrichie de nombreux immigrants juifs, essentiellement des Balkans et d’Europe de l’Est, dont la plupart se sont installés dans la capitale, Paris. Dans le XXe siècle, cette communauté est devenue massive grâce à l’arrivée des Juifs d’Afrique du nord, à la faveur du processus de décolonisation du Maghreb, dont une partie importante des populations juives s’installe en France, en particulier après les indépendances de 1956 et 1962. Tout cela constitue la communauté juive française d’aujourd’hui, plurielle et nombreuse (la France compte la troisième plus grande communauté juive au monde, après Israël et les États-Unis).

La production culturelle des Juifs de France est vaste et reflète naturellement ce dynamisme. Durant le Moyen Âge, leurs écrits attestent d’une identité propre au sein du judaïsme ashkénaze : ḥakhmei Tsarfat se distinguaient des Ashkénazes, les Juifs germaniques, malgré une certaine proximité avec eux. Pareillement, ḥakhmei Provence se différenciaient des Juifs d’Espagne, malgré les liens qui les unissaient. La langue est également un fait culturel intéressant, puisqu’elle véhicule des caractéristiques spécifiques : quelques communautés juives ont développé leurs propres langues, comme le judéo-provençal et le judéo-alsacien. En étudiant les descendants des anoussim du sud-ouest du pays, on a pu repérer l’existence d’une langue spécifique, contenant des sources hébraïques. À partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle et, plus encore, au XIXe siècle, la plupart des Juifs français abandonnèrent ces langues au profit de la langue française. En revanche, les immigrants juifs arrivés à l’époque contemporaine du bassin méditerranéen et d’Europe de l’Est ont apporté avec eux leur culture et leurs langues, principalement le yiddish, le judéo-arabe et le ladino, qui résonnent dans la littérature et la poésie, ainsi que dans les publications des domaines académique et politique.

La communauté juive a également mis en relief son appartenance à la société française lorsqu’elle revendiquait, en 1791, l’émancipation et l’égalité des droits. Après la Révolution et, surtout, sous le règne de Napoléon, dont la politique à l’égard des Juifs a

pourtant été singulièrement ambiguë, le sentiment d’appartenance à la France s’accroît parmi les Juifs. Ils s’intègrent de plus en plus dans l’enseignement public et certains s’enrôlent même dans la « Grande Armée » de l’empereur. Au cours du XIXe siècle, les Juifs français entrent également dans l’espace public : ce sont les « fous de la République (Pierre Birnbaum). Au XXe siècle, ils peuvent exercer de hautes fonctions publiques, tels que Léon Blum et Pierre Mendès France, élus premiers ministres, et entrer progressivement dans la vie culturelle française. A cet effet, notons, entre autres, des écrivains éminents tels que : André Maurois, Romain Gary, et Georges Perec, des penseurs tels que : Henri-Louis Bergson, Raymond Aron, et Claude Lévi-Strauss, ainsi que des nombreuses personnes d’art et de culture.

Cependant, malgré leurs efforts pour s’intégrer dans la société française, les Juifs de France ont souffert au fil des générations d’une grande hostilité. Au Moyen Age, cette hostilité s’exprime sous forme d’antijudaïsme, qui atteignit son apogée lors de l’expulsion générale de 1394. Quelques siècles plus tard, dans les temps contemporains, la haine anti-juive éclate brutalement dans de graves manifestations d’antisémitisme, comme dans l’affaire Dreyfus et plus tard, lors de la Shoah.

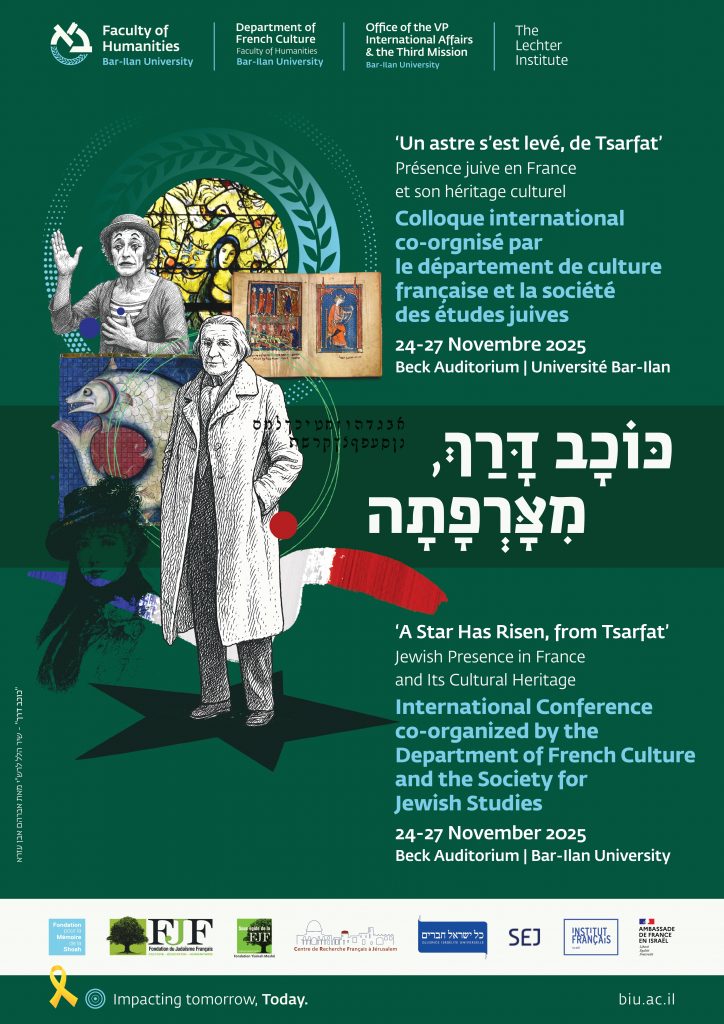

Ce colloque sera une occasion de (re)découvrir ce qu’est la culture juive française et quelles sont ses composantes, ce qui la définit comme franco-juive (en prêtant notamment attention à ce que l’on appelle précisément le franco-judaïsme) et comme judéo-française et ce qui la distingue de la culture des autres diasporas juives. Nous discuterons de la vie intellectuelle et créative des Juifs de France à travers les générations, de leur histoire longue, sinueuse et complexe, des éléments uniques de leurs langues, de leur contribution à l’histoire et à la culture françaises et, inversement, de la trace profonde que la présence en France a imprimée à l’histoire et à la culture juives. Nous nous demanderons ce qui relie et sépare la culture de la judéité française au Moyen Âge et à l’époque moderne et contemporaine, comment les bouleversements politiques, les changements démographiques et les vagues d’immigration ont affecté la culture et la langue des Juifs français, quel a été le degré d’influence de la culture générale française sur la culture juive du pays, et comment les efforts des Juifs de France pour se défendre contre les manifestations de haine et d’antisémitisme se sont reflétés dans la culture et la vie spirituelles juives, et contemporaine.